家族と「縁を切る」という選択をした人たちの思いとは(イメージ)

60才以上の年寄りは山に捨てられるという因習に従い、母親をおぶって山まで行くが最後は子供がその非道さに気づき、2人で引き返す──民話「姥捨て山」の“美談”とは程遠く、現実で「家族を捨てたい」と考えるほど追いつめられた人の状況はもっと複雑で困難だ。

「もう限界、だけど私しかいないから」そう思って苦しみながら親やきょうだいと対峙しているならば、人生の「第二章」をスタートさせるために、最後の手段があることを知っておいてほしい。「家族」という呪縛から、もう解放されていい。(プレミアム特集「家族を捨てる」全文公開)

65歳以上の孤独死が20年で50倍に激増。背景に家族との「絶縁」か

「1万7034人」。この数字は、警察庁の発表による今年1~3月に自宅で死亡した、ひとり暮らしの65才以上の高齢者の人数だ。年間の死者数は約6万8000人に上ると推計される。国土交通省の発表によると、2003年の時点では1441件。20年で50倍近く増加したことになる。

「孤独死が増えているのは、家族との『絶縁』に理由があると思います」

そう語るのは、家族の委任を受け、親世代の介護施設の選定や終末期の付き添いなどの「家族じまい」を代行する一般社団法人LMNの遠藤英樹代表理事だ。

「いまの多くのお年寄りは結婚して子育てすることが当たり前という価値観を持った団塊世代なので、配偶者やきょうだい、子供など誰かしら親族はいるはずで、本当の“おひとりさま”は少ないんです。

にもかかわらず孤独死が増えているのは、家族との関係が断絶した高齢者が多いからだと考えられます」(遠藤さん)

65歳以上の孤独死は増えている

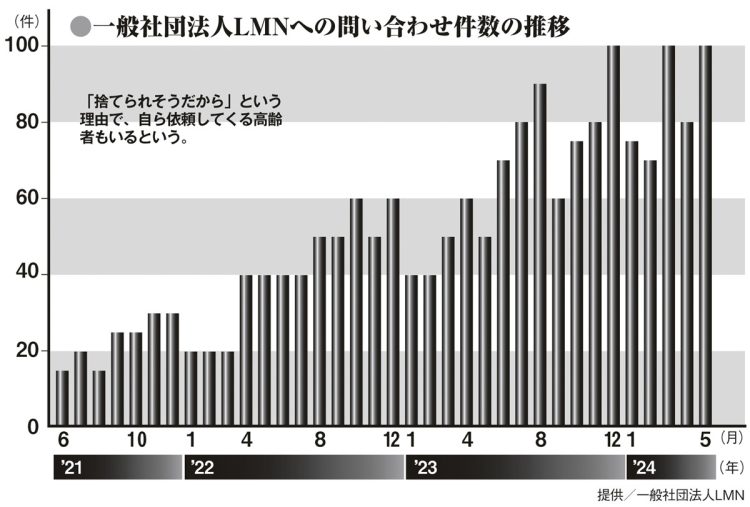

2016年から同サービスを提供しはじめたというLMNだが、ここ2、3年で依頼は5倍ほどに急増している。

「その多くが高齢の親を抱える40~50代の女性。“今日から私は親に何もしません。代金は払うのでよろしくお願いします”“毒親なので完全に親を捨てたい”など親と縁を切ることを前提にする人がほとんどです」(遠藤さん)

もちろん、“縁を切りたい”相手は親ばかりではない。

金銭問題や異性問題、介護や相続を巡って、きょうだいとの絶縁を望む人も多い。

栃木県に住む派遣社員のAさん(57才・女性)が言う。

「昔から姉とはウマが合いませんでした。決定的に溝ができたのは、私が結婚してからです。私の夫がどうしても嫌いなようで、親戚の集まりがあると大勢の前で罵倒したり、収入や子供の教育について根掘り葉掘り聞いてくるなど、神経を疑うようなことばかり。

お金の無心をしてくることもありました。

断ると夫や子供にも連絡をとろうとするので、お金を渡す以外に家族を守る方法はなかった。

10年前に母が亡くなり、昨年父が亡くなりました。もう私と姉をつなぎ止めておくものはない。夫が定年を迎えたら引っ越そうと思っているので、住所も電話番号もすべて変えて姉とは死ぬまで会いません」

なぜ、親やきょうだいとの絶縁を望む人が増えているのか

なぜ、親やきょうだいとの絶縁を望む人が増えているのか。『母を捨てる』の著者で、ノンフィクション作家の菅野久美子さんは、家族形態が変わってきたことを理由に挙げる。

「核家族化が進むなど家族の形態が大きく変わった結果、ネグレクトや虐待などが日常的に存在するいわゆる『機能不全家族』が表面化した。加えて、これまでは“親を捨てる”など思うことすらタブーでしたが、90年代に子供の頃に養育者から受けたトラウマで大人になっても傷ついている人を指す『アダルトチルドレン』という言葉が話題になったり、毒親に苦しんだ当事者がインターネットや本で発信するようになったことで“親を憎んでもいいんだ”という考えが世の中に一気に噴出し、親を捨てることのリアリティーが増したように思います」

家族のあり方に詳しい中央大学文学部教授の山田昌弘さんも「親子関係における価値観の変化」について指摘する。

「昔は世間体もあり、子は育ててもらった恩があるのだから親の面倒をみるのが当たり前とされましたが、いまは成人したら親子の関係は対等という考えが主流になっている。

その結果、親の存在が重荷だと思えば、縁を切ることが可能になりました。

親だからという理由だけで子を縛ることができなくなったのです」

家族関係に詳しい弁護士の佐藤みのりさんは「そうした変化を加速させたのはSNSだ」と語る。

「胸の内にしまっていた親からの虐待やきょうだいとの不仲の実態を他人のSNSで頻繁に目にして、その解決策も知られるようになった。『毒親』という言葉も認知され、人知れず家族との関係に苦しんでいた子が“私も家族と距離を取っていいんだ”と考えるようになった」

しかし、自分にとって最も近しい存在を自らの手で“捨てる”行為には強い決意が必要であり、また大きな負荷がかかるのは間違いないだろう。それでもなお、絶縁を選んだ人が増えている現実がある。

菅野久美子さんの肉体と心を追い詰めた「母の期待応えなければ」の思い

「私はめちゃめちゃ母親に依存していました。

だからこそ将来を考え、母を捨てることを選択したんです」

そう語るのは『母を捨てる』の著者で、ノンフィクション作家の菅野久美子さん。彼女に残っている最も古い記憶は、4才のときに母から受けた虐待だ。

「家に帰るなり母の顔が鬼のような形相になり、父の仕事部屋に連れていかれ、頭から毛布を被せられて首を絞められました。意識が遠のいて、呼吸がぜーぜーと浅くなったのを覚えています。1回だけではなく、何度もそうしたことがありました」(菅野さん)

呼吸ができず苦しむ幼い娘に、母は何度もこう声をかけたという。

「あんたなんか、産まなきゃよかった」

菅野さんの両親は教員だったが、母は結婚を機に退職して誰も知り合いのいない父の地元に住むことになった。キャリアを絶たれ、未知の場所で生活せざるを得なくなった不安とストレスが、母を虐待に走らせたのかもしれないと菅野さんは述懐する。

やがて弟が生まれると、母は弟を溺愛して娘をネグレクトするようになった。

「虐待されたうえ、母が弟に注ぐ愛情が自分には向けられず、自己肯定感が低い子供になりました。

一方で小学校の頃、私が数々の作文コンクールで賞をとると、母は“久美子は私に似て文才がある”と褒めてくれた。

普段、愛されているという実感がなかったからこそ母に注目されると私はうれしく、舞い上がって期待に応えたい一心で努力し続けました」(菅野さん・以下同)

小学校卒業後、名門といわれる地元の私立中学に合格して母を喜ばせた。

しかしクラスで苛烈ないじめに遭い、精神に不調をきたして不登校になり、1年生の終わりに中学を退学。母の期待に応えられず、人生を「詰んだ」と感じた。

「母の望んだ人生を生きられなかった自分が価値のない人間に思えたし、幼少期のフラッシュバックにも悩まされ、引きこもり生活はとにかくつらかった。

当時はすでに体格が母をしのいでおり、それまでの思いをぶつけるかのように母に暴力を振るい、“あのとき、虐待したでしょう”と問い詰めました。

しかし、母は決して認めようとしませんでした」

虐待サバイバーが綴った『日本一醜い親への手紙』との出会い

苦しみながらも引きこもりからようやく脱し、ギリギリの学力で高校に何とか進学した菅野さんは、虐待を生き延びたサバイバーたちが親への憎しみと決別を綴った『日本一醜い親への手紙』という小さな本と出会う。

「それを読んで、はじめて“親を憎んでもいいんだ! 嫌いになってもいいんだ!”と思うことができたんです。

誰にも打ち明けられない母への愛憎と葛藤を抱える私には、まさにその本はバイブルでした。自分はおかしくないという勇気が芽生えて、ボロボロになるまで読み込みました」

大学卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家として独立。

母の呪いに苦しむ多くの人たちを取材するうち、菅野さんは「もう母と向き合いたくない」と強く願うようになった。

「幼少期、あんなにひどい扱いをしたのに著作が出ると母は歓喜し、私の講演先を訪れて“ウチの娘がお世話になりました”と挨拶していました。

でも私はもうおしまいにしたかった。母と私には異様な一体感があり、私は母の期待に応えなきゃという思いがすごく強かったけれど、それは自分の肉体と心を追いつめました。

日本は血縁主義が根強いですが、もう私は母の介護をしたくないし、死に目にもあいたくない。墓参りもしたくなかった。母から自由になりたくて、母を捨てる決心をしました」

心を決めた菅野さんは信濃毎日新聞で連載していたエッセイの最終回に、母からの虐待体験を初めて書いた。これが決別宣言となり、母との連絡を一切絶った。

「いまは言わば『回復期』です。

母を捨てたら終わりではなく、そこからが本当のスタート。

もともと生きづらさというハンデを抱えているので、母を捨てた現実から上手に回復できなければ私自身自分を責めて引きこもったり、セルフネグレクト(自分で自分のケアができなくなる行為。“ゆるやかな自死”と言われることもある)や摂食障害を起こし、日常生活を過ごすこともままならなくなる。実際、取材した人の多くは苦しんでいた。

承認欲求や母への思いから解放されて、一歩ずつでも自分の人生を歩みたい。

それと、自分と同じように苦しむ人にひとつの道筋を立てられるよう、がんばって回復に努めています」

おおたわ史絵さん「その日、私は母を捨てました」

『母を捨てるということ』の著書もあるおおたわ史絵さん

「あまりの憤りと憎悪で、このままでは母を殺めてしまうと思いました」

母への葛藤を振り返るのは、著書『母を捨てるということ』がある総合内科専門医、法務省矯正局医師のおおたわ史絵さん。

知性派タレントとしても活躍する彼女だが、その半生は壮絶だった。

おおたわさんは医師の父と看護師の母の間に生まれた。

父の2番目の妻だった母は、娘をエリートとして育て上げるため教育に力を入れ、彼女が幼い頃からピアノやバイオリン、英会話などの英才教育を施した。

だが習いごとの成果が出ないと、激高して身の回りの物を投げつけるのは日常茶飯事で、「手を出しなさい! お灸をすえるから!」とたばこの火を押し付けようとすることも。

母が爆発するたびにおおたわさんは「ごめんなさい。ゆるして」と泣いて謝った。

それでいて自立を嫌い、「バレエが習いたい」と言えば、「太っているから似合わないよ」と娘の心を傷つけるような言い方で反対。

小学校高学年になりおしゃれを意識したおおたわさんが髪形を整えると、「こんなのお前らしくない」とはさみで前髪をザクザクと切り直した。

中学生の頃、神様がひとつだけ願いを叶えてくれるとしたら何を願うか──友人に聞かれたおおたわさんはこう真剣に答えた。

「心から安心できる場所がひとつ欲しい」

問題を複雑にしたのが母の「薬物依存」だった。

「私が思春期の頃から深刻化していきました。

もともとは腹膜炎の痛みを和らげるため医師である父から鎮痛剤の注射を受けていましたが、使っているうちにどんどん依存し、薬物が手に入らないと暴力を振るうようになりました」(おおたわさん・以下同)

2004年に父が他界すると母は娘に依存するようになった。

頻繁に電話をかけてきて、対応せずにいると「転んだ」などと嘘をついて何度も救急車を呼び、「娘が夫の遺産を全部奪い取った」と事実無根の話を親戚中に触れ回る。

母の言動に大きなストレスを感じていたとき、疲労が限界に達したおおたわさんは、「ねえ私のお金ちょうだい」という母の一言に堪忍袋の緒が切れた。

「いい加減にして!」と怒鳴り、書類ケースを母の肩先に叩きつけた。

ふらふらとよろける母の姿に、娘は激しく動揺した。

「このままでは母を殺めてしまうと思いました。

自分が壊れそうで、憤りと憎悪で母を傷つける寸前でした。

それならば心を鬼にして、母から目を背けようと決めました。

何をされても何を言われても、徹底的に知らぬふりをしよう……。

その日、私は母を捨てました」

孤独死した母を見つけ「助かってほしい」と思わず心臓マッサージ

以降、母の前では透明人間になり、すれ違っても誰もいないかのように振る舞った。嫌みを言われても聞こえないふりをして、着信も無視し続けた。

「母からの電話を無視して、なるべく顔を合わさないようにするのは並々ならぬ精神力が必要でした。

でも、あのときの私にはその方法しか見つかりませんでした。

母は極度の“かまってちゃん”だから怒ったり問題行動を起こしましたが、諦めがついたのか、年を重ねて体力や気力が衰えたのか徐々に連絡は途絶えていきました」

ある日、久しぶりに母がひとりで暮らす実家を訪れたおおたわさんは、ベッドに横たわって動かない小さな体を見つけた。心臓の病気で孤独死した母だった。

「母とはずっと縁を切りたい、もうかかわらないでほしいと思っていたけど、心のどこかで気になっていました。

その日も、そろそろ介護保険の申請が必要だなと思い、その話をしようとお寿司を買って実家を訪れたタイミングでした」

医師であるおおたわさんは一目で母の死を悟ったが、「助かってほしい」と思わず心臓マッサージをした。

「私の場合は実際に絶縁したのではなく、接触を避ける形で母を“捨てた”。線の引き方は人それぞれだけど、私は自分が生きていくために母と距離を取るしかなかった。

罪の意識に苦しめられることもありますが、時間とともに罪悪感は和らいでいる。

何が正解だったのかはいまだにわかりませんが、自分の気持ちが楽だと思える環境を整えることがいちばんだと思います」

おおたわさんは「親子関係は親子だけ、家族だけで解決するには限界があるので、第三者の手を借りることも大事」と話す。

安達祐実、風吹ジュンも悩まされた肉親との関係

女優の安達祐実

「縁を切る」そう決意してなお、家族の縁を切るのはなかなか容易ではない。

女優の安達祐実(42才)は2才の頃に子育て雑誌でモデルデビューし、子役として活躍。

その活躍の裏には“一卵性母娘”として知られる実母でタレントの有里(66才)の存在があった。

「ステージママとして有名だった有里さんがヘアヌード写真集を出すなどすると親子関係に溝が生まれ、子育て中だった安達さんはお母さんと距離を置きました。

その後、関係は修復しましたが、昨年から今年にかけて安達さんと有里さんの間に子供の問題や金銭トラブルが報じられました。

それに関し、安達さんは週刊誌のインタビューで“母のすることで理解に苦しむことも多くありました。

今後、私から連絡することはないと思います”と絶縁宣言しています」(芸能関係者)

女優の風吹ジュン(72才)は小学5年生のときに父親の不倫で両親が離婚し、自ら望んで母親に引き取られて以来、父とは53年も“絶縁状態”が続いた。

しかし突然、父の弟から「会った方がいいのでは」と連絡が来て、要介護3の状態だった父を看取ったという。

女優の風吹ジュン

都内在住のBさん(50才・女性)が語る。

「6才のときに父が病死し、母が女手ひとつで姉と私を育ててくれました。

母は経済的に苦労した分、私たちに同じ思いをさせたくないからと進学や就職に細かく口を出し、家を建て直す際は、家賃を払わなくてもいいようにと独断で二世帯住宅にしました。

束縛を嫌う姉は早々に結婚して家を出ましたが、私は“逃げ遅れて”しまったんです。

母の意に沿うような相手が見つからず、未婚のまま母と同居しています。母に感謝しつつも、距離が取れない日々を過ごしています」

「家族なのだから」「親を捨てるなんて不道徳だ」という周囲の声や、自分自身の葛藤で、家族との関係に悩みながらも縁を切ることをちゅうちょする人は多い。

しかし、切羽詰まった状況がもたらす悲劇を防ぐために、家族との「絶縁」を選択した方がいいケースがある。

「家族の問題をすべて自分だけで抱えようとすると、自殺や殺人に発展する可能性があります。最悪の負の連鎖を防ぐために家族が絶縁することは、懸命な判断と言えます」(佐藤さん)

家族の問題を解決できずに“最悪の結果”に陥った事例

実際、家族を捨てることができず“最悪の結果”に陥った事例は枚挙に暇がない。

2018年、滋賀県に住む当時31才の娘が母を殺害し、遺体を解体して遺棄した。

母は娘が幼い頃から医学部に進学させるための「教育虐待」を行い、成績が悪いと熱湯をかけたり、鉄パイプで殴ったりしていた。娘は医学部に進学するため9年間浪人していたが夢は叶わず、犯行時は看護師として勤務していた。

逆に、親が子を手にかけるケースもある。2019年、元農水省事務次官の父親(当時76才)が長男(当時44才)を刺殺した。

長男は学校でいじめを受け、大卒後は仕事が長続きせず引きこもり、家庭内暴力を振るうようになっていたことが原因とされる。

親世代にとって子の引きこもりは深刻な問題だ。千葉県在住のCさん(75才・女性)が語る。

「40才になる長男は3人姉妹のあとにやっと授かった男子で、散々甘やかしたせいか自立できず、高校中退後は定職につかず家に引きこもるばかり。

そんな弟とかかわらせたくない一心で娘たちは早々に結婚させましたが、長男は私たちに金をせびり続け、思い通りにならないと暴れます。

夫も私も年老いて年金生活に入り、この先、息子をどうすればいいのか途方に暮れています」

第一歩となるのは「物理的に距離を取ること」

悲劇から逃れるためには、実際にどう行動すべきか。

「まず知っておいてほしいのは、法的に親子関係を絶つことはできないということ。

そのうえで18才未満の子供への虐待は『児童虐待防止法』、子が老親に危害を加える場合は『民事保全法』などに基づけば、暴力を振るう親や子に『接近禁止命令』が命じられます。

ただし認めてもらうには、身に危険が迫っていることなどが必要です」(佐藤さん・以下同)

実際には、よほどの緊急性がないと法に基づき親子の接触を禁じるのは難しい。

現実的な第一歩となるのは、「物理的に距離を取ること」だと佐藤さんが続ける。

「まずは相手と離れた場所に住み、連絡も控えること。

電話番号や住所を変えるのもよいでしょう。家族と話し合うなら弁護士に間に入ってもらい、高齢の親を施設に入れるなど、どうしても手助けや接触が必要な場合は家族代行サービスを利用する手もあります」

前出のLMNでは家族代行サービスを行っており、親との“対話”を代行することもあるという。

「実際に“もう20年ほど連絡してないけどそろそろ介護や死に備えた準備が必要だから”と相談に来るかたも結構います。

“親からDVを受けていて、いまだに暴れるから間に入ってください”や“親が接近してきたら怖いからGPSをつけてください”という依頼もあります」(遠藤さん)

確かに無理に家族でい続けるより、縁を切った方がお互いに幸せになれるケースもあるかもしれない。

「家族代行サービス」の相談は3年で5倍に

相手を知り尽くすことが、逆に離れる大きな一歩に

ただし、家族を捨てることに伴う自責の念にとらわれることもあるだろう。経験者が「最初の心構え」をアドバイスする。

「“子供の義務だから自分ががまんすればいい”と考えて、がんじがらめになって結局親に当たるなら、最初から自分が少しでも楽だと思える環境を整えた方がいい。

家族だけでできることには限界があるので、まずは介護サービスなど第三者の手を借り、自分が息抜きできる時間を作って風通しをよくすることが大事です」(おおたわさん)

菅野さんは「親を冷静に観察してみることで離れやすくなる」と語る。

「特に母と娘の関係は愛憎が切り離せず本当に面倒です。

私は臨床心理士の信田さよ子さんの著書『増補新版 ザ・ママの研究』で、“母親研究をすること”を知ったのですが、まさに目からうろこでした。

私自身、母と離れるうえでその“研究”という発想がとても役に立ったんです。“なぜ親はこうなったのだろう。

なぜこんな理不尽なことをするんだろう”と、一歩どころか、百歩引いた視点で徹底的に母を見つめてみた。

すると、それは母の不遇な生い立ちにあることがわかりました。

さらに、それを文章にしてアウトプットしたことも大きかった。

母を研究するうちにこれまでずっと私の中に君臨していた強大な母が、小さく感じられた。母を俯瞰して見ることで、“母の子供”である自分とは別の、客観的な視点を手に入れたんです。

それが自分の人生を生きていいんだとの気づきにつながった。

“まずは敵を知る”ではないですが、相手を知り尽くすことが、逆に離れる大きな一歩になるのではないでしょうか」

何が正解かは誰にもわからない──だからこそ、「縁を絶つ」という手段があることを知っておきたい。

それはあなたと家族をより大きな不幸から救う、究極の選択肢となるかもしれないのだから。

※女性セブン2024年6月13日号