家康が開発した「江戸」は日本の首都になった(UIG/時事通信フォト)

尾張・三河(現在の愛知県)から出て戦国時代を勝ち残り、天下統一事業を進めた「三英傑」。江戸に幕府を開き「徳川260年」の礎を築いた徳川家康は、織田信長や豊臣秀吉と何が違っていたのか。その最大の特徴は、幕府の地を京や大坂周辺ではなく、当時は未開の関東・江戸に定め、「将軍の城下町」としてのインフラ投資に邁進したことかもしれない。

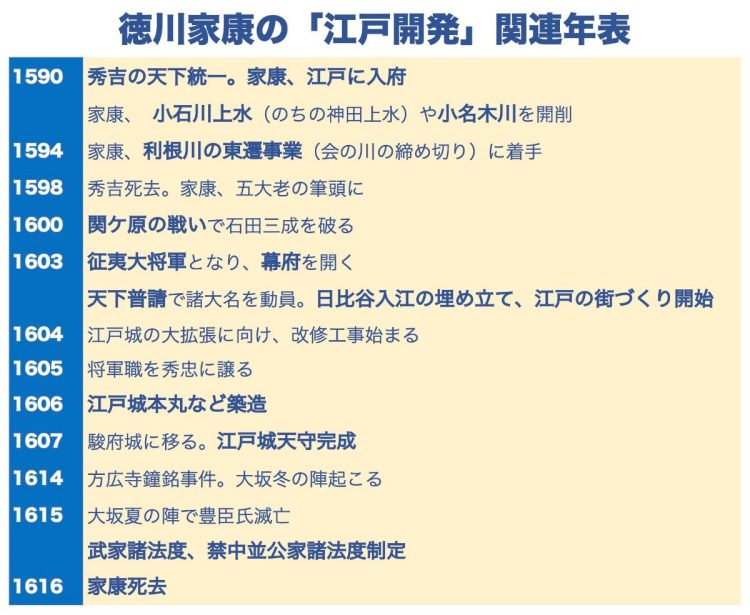

歴史作家の島崎晋氏が「投資」と「リスクマネジメント」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」第12回は、家康が幕府を開いた「江戸の開発」に焦点を当てる。(第12回)

秀吉による関東転封の真意と家康の目算

織田信長死後の後継者争いを制した豊臣秀吉は、四国・九州の平定を終えたのち、矛先を東へ転じさせた。服従を拒否する大名はもはや小田原北条氏と東北の何人かを残すのみで、慶長18年(1590年)7月には小田原城の開城により、北条氏を滅亡させた。

北条氏は関東の大半を支配下に置いていたから、その旧領をどう処置するか注目を集めたが、秀吉はこれを家康に丸投げした。いわゆる転封である。三河・遠江・駿河・甲斐・信濃の5か国推定120万石から関東7か国256万石へ。所領が2倍以上に膨れ上がったのだから大栄転のはずが、本領の三河から引き離されたうえ、政治と経済の中心である京阪からさらに遠ざけられたのだから、徳川家臣団の心中は複雑だった。

秀吉はなぜ家康を関東に転封させたのか。これに関しては、家康に対する嫌がらせとする説、徳川家臣団を気落ちさせ弱体化を狙ったとする説もあれば、家康でなければ東北への抑えを任せられないとする説もあって、秀吉の真意はいまひとつわかりにくい。

また居城を江戸に決めた件に関しては、秀吉の指示とする説もあるが、最近では家康の意思とする説が有力視されている。

北条氏があっさり降伏していれば、小田原城を流用する選択もあったが、長期の包囲戦で荒れ果て論外となった。小田原に次ぐ候補は鎌倉だが、ここは城下町を築くには狭すぎた。

第三の候補は関東全体のほぼ中央に位置する浦和で、家康みずから視察にも出向いているが、水運がよくないことから、候補から外れた。かくして最後まで残った候補が江戸だった。

江戸城の歴史は長禄元年(1457年)、関東管領の上杉氏に仕えた太田道灌が土豪の館跡に城を築いたことに始まる。場所は葦や萱が生い茂る湿地帯の波打ち際の入り江。

城と言っても、堀で囲まれただけの砦に近かったようだが、現在より海岸線が深く切り込み、陸路では西北方面からしか近づけない防御に適した立地と、早くから水運上の要衝だったことが決め手となった。

「飲み水」と「塩」の確保から始まった江戸開発

そこに関東の主に相応しい城と城下町を築き上げるのは、一朝一夕にできることではない。未開の湿地が広がっていた江戸の街作りというインフラ投資を進めるうえで、リスクマネジメントは欠かせないもので、まずは優先すべきものとそうでないものを取捨選択する必要があった。

そもそも豊臣秀吉が健在なうちは秀吉の動員命令を優先させなければならない。そこで家康は江戸のインフラ投資の手始めとして、飲料水の確保に必要な上水道の整備と、塩の安定確保に必要な専用水路の開削、利根川の東遷のみを急がせ、他はすべて先送りさせた。

江戸湾には利根川や荒川が流れ込んでいたが、どちらの水にも海水が混ざり、飲み水としては使えなかった。井戸を掘っても塩分か鉄分のどちらかが多すぎて、これまた飲み水として使えない。そうなれば、遠方から水を引いてくるしかなく、家康はこの大任を三河以来の家臣である大久保忠行に託した。

忠行は三河一向一揆との戦いで深手を負い、戦場に出られなくなってからは、祝いの席に欠かせない菓子作りに専念していた。それだけに今回の大命に奮い立たないはずはなく、小石川から神田に至る小石川上水を引くことで、みごと期待に応えた。

次に家康が急いだのが塩の確保だ。塩分過多な現代人には想像もできないかもしれないが、塩気のない食事を続けていると、力が出なくなり、肉体労働も無理なら頭も回らなくなる。人間が健全な社会生活を送るうえで、塩は必要不可欠なエネルギー源だった。

江戸近郊で最大の塩の産地は、現在は千葉県市川市管下の行徳である。家康はそこから江戸市中まで雨風に左右されず、速く安定的に往来できる供給路を造るしかないと考え、隅田川の本流と支流を東西一直線に結び、海岸線とほぼ並行して走る新たな水路、小名木川を開削させ、塩が供給不足に陥る事態を未然に回避させた。

そして利根川の東遷は文禄3年(1594年)、忍(おし)城主の松平忠吉(家康の四男)の命令で開始されたものだが、忠吉がまだ元服前であったことからすれば、家康が忠吉名義に出した命令と見るのが妥当で、付家老の小笠原三郎左衛門と関東郡代の伊奈忠次との協力のもと進められた。

利根川が流れ込む先を江戸湾から現在の千葉県銚子市に代えれば、江戸市中での水害防止はもちろん、新田開発や東北と関東を結ぶ舟運整備にも役立つ。大変な事業であるが、完成の暁には、計り知れない経済効果が期待された。

皇居東御苑に残る江戸城天守跡。1657年の「明暦の大火」で焼失後、再建されなかった(時事通信フォト)

山を切り崩し、海を埋め立て城下町を造成

秀吉は京都と大坂で大普請を重ね、それが落ち着いたと思いきや、今度は朝鮮出兵に乗り出した(1592年〜)。全国の大名が動員される状況下、家康の例外ではなく、江戸を留守にする期間が長くなったため、江戸城と城下町の建設も小休止を余儀なくされた。

江戸の大改造が再開というか本格化したのは、関ケ原の戦いに勝利し、朝廷から征夷大将軍の宣下を受けた慶長8年(1603年)からで、徳川幕府(江戸幕府)の本拠地に相応しい巨大な城と城下町を築く大工事となったことから、天下普請と呼ばれる。

一番になすべきは、大量の資材搬入ができる規模に船着き場を大拡張すること。それが済んだら次は江戸城の大増築と城下町の建設であり、将軍のお膝下に相応しい城下町を築くには、広大な湿地帯や浅瀬、海抜ギリギリの砂洲などを陸地化する大掛かりな埋め立てが必要だった。

大量の土砂を遠方から運ぶのは大変なので、家康は現在の御茶ノ水駅付近を頂上とした神田山という丘陵を切り崩し、埋め立てに当たらせた。このとき陸地化された日比谷入江は現在の日比谷公園から新橋駅一帯に当たり、それが終わると、同じく神田山の土砂を用いて現在の日本橋浜町から新橋駅一帯が埋め立てられた。

神田山の切り崩しと埋め立てと並行して、埋立地での水抜きや道三堀をはじめとする、江戸城を中心にした渦巻状の運河の開削も行なわれた。かくして完成した城下町の中でも、江戸城に近い場所は旗本や親藩・譜代大名に屋敷地として与えられ、海側の低地は商人や職人たちに町人地として与えられた。

「武家の棟梁」として全国の大名を使役

一連の普請と並行して、人工池「溜池」の造成、日本橋の架橋、東海道の整備なども進められ、江戸への人の出入りは陸路、物資のそれは海路を含む水路、江戸市中の移動も懐に余裕のある者は水路か駕籠を利用する生活様式が定着していく。

江戸が100万都市になるのはまだ先だが、北条時代の江戸を知る人から見れば、家康が晩年を迎えた頃の江戸は別世界に見えたはずである。天下大普請はそれくらい大掛かりなものだった。

当然ながら、徳川家と譜代・親藩のだけの力で実現できたわけではなく、家康は加藤清正・細川忠興・前田利長・伊達政宗ら外様をも含めた大名70家に対し、1000石あたり1人(10人説も)の人夫「千石夫」を供出するよう命じていた。

大坂城にいまだ豊臣秀頼がいる時点のことだから、家康からの動員命令に対し、諸大名がこぞって応じたことの意味は大きい。中世史を専門とする池上裕子(成蹊大学名誉教授)は著書の『織豊政権と江戸幕府 日本の歴史16』(講談社学術文庫)の中で、〈将軍家康が、秀吉・関白にかわって、全国すべての大名に対し、軍役(知行役)としての普請役を賦課しうる権力であることがはっきりと示された〉と、事の重大性について詳らかに説いている。

豊臣政権の一員だった家康が、全国の大名を使役する際のリスクマネジメントとして重視したのが、その権力の正統性を担保することだった。それは家康自身の「姓」や「苗字」の用い方に表れる。

家康の本来の姓は松平で、今川家からの完全独立を機に清和源氏新田流の徳川に改め、豊臣政権下では苗字として羽柴、姓として豊臣を称することを許された。徳川を苗字、源を姓に戻したのは関ケ原の戦い前後で、池上前掲書はこの点について、〈家康は鎌倉幕府・室町幕府の将軍と同じ源氏を称してその氏長者の地位を得ることで、武家の棟梁として将軍になることの正統性を獲得した。

秀吉の関白政権とは異なる、幕府という伝統的な武家政権の形を選んだ。信長、秀吉と模索してきた新しい政権の形の追求を止め、源頼朝をもち出して、その継承をうたうことになった〉と、鎌倉幕府を開いた源頼朝を意識した選択との解釈を示している。

同じく中世史を専門とする黒田基樹(駿河台大学教授)も著書の『徳川家康の最新研究 伝説化された「天下人」の虚像をはぎ取る』(朝日新書)の中で、〈武家政権の首長として征夷大将軍に任官するには(中略)源氏であることが相応しい〉というのが、家康の心算と推測している。

信長、秀吉の轍を踏まなかった「家康の執念」

さらに池上前掲書は家康の選択を〈現実路線の選択〉とし、理由として以下のような社会不安の存在を挙げている。

〈秀吉死後、武家は分裂・抗争の危機の中にあった。関ケ原の合戦はその最初の大激突であって、なお戦争の危機は去っていなかった。他方、社会の底流には大量の牢人、武士の道を絶たれた地侍やもと奉公人層の不平・不満が鬱積し、戦争待望感もあった。

その両方が結びついて戦乱に発展する可能性は少なくなかったから、武家の結集・統合が当面する緊要の課題であった。そこで何よりも武士階級を束ねる権限の正統性を必要とし、それを武家の棟梁=源氏将軍に求めたのだ〉

家康がつくった江戸は明治以降も首都として繁栄した(参考:『山川 詳説日本史図録(第10版)』、『図説日本史通覧』帝国書院ほか)

戦国時代に逆戻りする危険を回避するには、それが最適の選択だったということ。

それでは幕府の所在地を朝廷のある京にも豊臣秀頼のいる大坂に移すことなく、江戸にこだわった点はどう解釈すべきか。室町幕府の凋落、織田信長の横死、豊臣秀吉死後の混乱をすぐ近くで見てきた家康にしてみれば、同じ轍を踏まないよう心掛けるのは当然のことだが、まさか過去のしがらみが多すぎるとの理由だけで京阪を避けたわけでもあるまい。

あくまで推測だが、家康は源頼朝に倣い、武家政権の本拠地は東国にあるべきと考えていたのではないか。

経済力では上方に遠く及ばないが、東国の大地にはまだまだ発展の余地がある。上方に追いつけ追い越せと発破をかけ続け、新田開発や物流の整備を強化していけば、江戸の経済力が上方を上回る日の到来は決して夢物語ではない。

家康はそう確信していたのではないか。

将軍宣下を受けた時点、家康は徳川一門と譜代を配置することで、東北南部から江戸・東海を経て上方、北陸から近江を経て上方に至る物流ルートを確保していたうえ、全国の主要な金山銀山と京都・奈良を直轄地とし、日本一の大富豪と化していた。

しかし家康は、それに甘んじることなく、江戸が経済の点で京阪の後塵を拝する状況を一日も早く改めようと、最後の最後まで努力と工夫を重ねた。江戸が徳川260年の表舞台であり続け、明治以降も日本の首都であり続けているのも、家康の執念のなせる業と言ってよいのかもしれない。

(シリーズ続く)

【プロフィール】

島崎晋(しまざき・すすむ)/1963年、東京生まれ。歴史作家。立教大学文学部史学科卒。旅行代理店勤務、歴史雑誌の編集を経て現在は作家として活動している。『ざんねんな日本史』、『いっきにわかる! 世界史のミカタ』など著書多数。近著に『呪術の世界史』などがある。